你的位置:股票网交易平台-网上开通股票杠杆-在线股票平台 > 网上开通股票杠杆 >

网络股票配资 中国最不该亡的王朝,因太强大而走向灭亡,超越唐宋两朝

发布日期:2025-02-05 23:40 点击次数:77

网络股票配资

网络股票配资

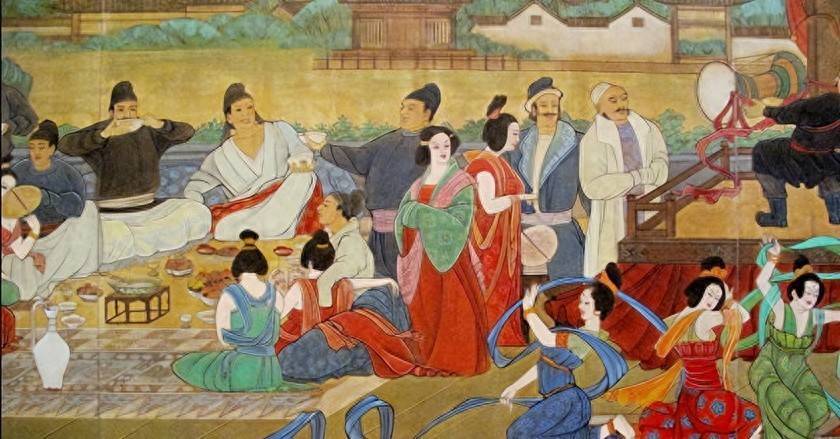

世人皆知,大唐盛世万国来朝,宋朝商贸繁荣富甲天下。可又有谁知道,在这两个辉煌王朝之前,还有一个令人叹为观止的超级帝国?它创下了中国历史上诸多第一:建成了世界上最长的运河系统,创造了空前绝后的财政盈余,拥有了当时世界上最大规模的常备军。然而,正是这份强大,却成了它走向灭亡的根源。

这个帝国富可敌国,强可震天,却偏偏昙花一现,昨日辉煌今日灭。它的结局不是输在了外敌入侵,不是败在了天灾人祸,而是倒在了自己的强大之下。这究竟是一个怎样的王朝?它为何会在最鼎盛时期轰然倒塌?这其中又有着怎样不为人知的秘密?

隋朝建立之初的超强实力

说起隋朝建立之初的实力,可真是让人震惊!要说这份实力从何而来,还得从一场惊心动魄的朝代更替说起。

公元581年,北周宣帝驾崩,年仅八岁的静帝继位。当时的杨坚作为北周的大将军,手握重兵,却并未像历史上那些权臣一样急于夺权。他先是将北周的军事将领一一拉拢,又妥善安置了六镇的胡人将领,使得这支强大的军事力量完整地保存了下来。

有趣的是,杨坚继承了北周军队时,还发生了一件鲜为人知的事。当时镇守并州的李穆,手下有十万精兵,杨坚派人送去一封信,只写了八个字:"并州近胡,请谨边备"。李穆看完后,立即表示效忠。就这样,这支强大的边军也归入了隋朝的麾下。

文帝杨坚深知,光有军事实力还不够。他做了一件在当时看来极为大胆的事情——设立科举制度。要知道,在那个世家大族把持朝廷要职的时代,这简直就是一场静悄悄的革命!

开皇元年,杨坚下了一道震惊朝野的诏书:"天下英才,不论出身,皆可参加考试"。这一举措立即在民间引起轩然大波。据说当时有个叫裴蕴的寒门学子,一听到这个消息,激动得彻夜难眠,连夜赶赴长安应考。

更令人惊叹的是,杨坚还大力推行均田制。他派出专门的官员,挨家挨户丈量土地。一位叫王通的史官记载,当时光是洛阳周边,就重新丈量了近百万亩土地,让无数流民有了安身立命之所。

说到农业生产,杨坚可是下了大功夫。他派人从西域引进了一种新型的耕牛,比中原的耕牛体格更大,耕地效率提高了近一倍。不仅如此,他还在全国推广了一种新式犁具,史书上说这种犁具"一人耕之,胜往日三人之功"。

开皇三年,一个令人振奋的消息传遍全国:仅仅用了三年时间,隋朝的粮食产量就超过了北周全盛时期!当时的丞相高颎欣喜若狂,向杨坚报告说:"陛下,各地粮仓已经装不下了!"

为了提高农业效率,杨坚还做了一件前所未有的事。他下令在全国范围内统一测量单位,制定了"开皇尺"作为标准。有意思的是,当时负责这项工作的官员李德林,为了确保准确,居然用自己的手掌作为参照,一寸一寸地量了整整三天三夜!

开皇盛世下的经济奇迹

要说隋朝的经济有多发达,就连当时的突厥使者都惊叹不已。有一次,突厥使者来到长安,看到街市上堆积如山的粮食和丝绸,当场就给可汗发去飞鸽传书:"中原之富,远超我们的想象!"

这样的经济奇迹是怎么造就的?且说开皇二年,杨坚颁布了一道堪称惊世骇俗的诏书,命令在全国范围内全面推行均田制。当时的御史大夫苏威站出来反对:"陛下,这样会得罪权贵啊!"杨坚却拍案而起:"民不均则国不安,何惜得罪几个权贵!"

就这样,一场波及全国的土地改革轰轰烈烈地展开了。在河南地区,一位叫张玄义的官员带着衙役,挨家挨户丈量土地。有一天,他来到一个大户人家,对方摆出酒宴要请他,张玄义二话不说就把酒杯摔在地上:"今天是丈量土地,不是吃酒!"

均田制一推行,立见成效。原本无地可种的农民分到了土地,农业生产热情空前高涨。开皇五年,光是关中地区的粮食产量就比前一年增加了三成!

与此同时,杨坚还在朝廷内部推行了一场革命性的改革——三省六部制。这可不是简单地改个名字,而是彻底改变了朝廷的运作方式。

说个有趣的事,当时负责制定这套制度的官员裴矩,为了设计这套体系,整整一个月没合眼。他把六部的职责画成图表,贴满了整面墙。有一天半夜,巡夜的侍卫看到他的房间还亮着灯,推门一看,只见裴矩正对着墙上的图表比比画画,嘴里还念叨着:"户部管钱,工部管工,这样分工才清晰..."

这套制度一实施,朝廷运转效率立刻提高了。以前三天才能办完的事,现在一天就搞定了。因为分工明确,各部互相牵制,贪污腐败的情况也大大减少。

更让人惊叹的是人口的激增。开皇九年的一次全国人口普查显示,短短几年间,人口竟然增加了近百万!原来,在均田制的保障下,老百姓生活有了着落,再加上朝廷免除赋税,鼓励生育,人口自然蹭蹭往上涨。

为了储存这么多人的粮食,杨坚下令在全国修建了大量粮仓。其中最大的一个在长安城南,据说可以储存三年的粮食!有一次,杨坚亲自去视察这个粮仓,看到堆积如山的粮食,对身边的大臣说:"有这么多粮食,就是打十年仗也饿不着咱们的百姓!"

到了开皇末年,国库里的铜钱已经多得数不清了。当时的度支尚书杨素向杨坚报告说:"陛下,库房里的铜钱已经堆到了房顶!"这可不是夸张的说法,因为后来唐朝建立时,光是继承的隋朝库存铜钱就够用了几十年!

难以想象的军事实力

提起隋朝的军事力量,就不得不说一个震惊四方的数字:一百万!没错,这就是隋朝常备军的规模。在公元600年,当欧洲还处在封建分裂时期的时候,隋朝已经拥有了一支超过百万人的常备军!

这支庞大的军队是怎么组建起来的?说来也是奇妙。开皇十年,杨坚召集群臣商议军制改革。当时的兵部尚书宇文恺提出了"府兵制"的设想,杨坚一听就拍案叫绝:"好!就这么办!"

这府兵制可不是一般的兵制。在关中地区,但凡年满二十一岁的青壮年,都要到府兵营里服役。每年轮流到京城值班三个月,其余时间在家耕田。一个府兵既是农民,又是士兵,农闲时习武,战时打仗,闲时务农。

有个叫张仁愿的府兵,就因为一手出神入化的射箭本领,被选为了府兵教官。有趣的是,他教授射箭的方法很特别,不是对着靶子练,而是要求士兵们骑马奔跑时射中树上的枯叶!

说到武器装备,那可真是让人叹为观止。开皇十五年,隋朝的工匠们研制出了一种新式弓箭,号称"百步穿杨"。据说这种弓箭的箭头是用特殊金属打造的,不仅锋利,还能穿透当时最坚固的铠甲。

更令人惊叹的是,隋朝还发明了一种叫"霹雳火"的武器。这是一种装在陶罐里的燃烧剂,投掷出去会发出震天的响声,火焰四溅。有一次在与突厥的战斗中,仅仅使用了几十个"霹雳火",就让突厥骑兵的战马受惊,军队大乱。

战船制造业更是突飞猛进。开皇末年,隋朝在江南建造了专门的造船厂。一位叫王伯当的工匠发明了一种新型战船,船身两侧加装了特殊的木板,不仅能防箭,还能在水战时保护划桨的士兵。

这些战船有多厉害?据说一艘大型战船可以载士兵八百人,还能携带三个月的粮食。船上还特意设计了能射出巨石的投石机,远远地就能击沉敌船。

有一次,南海来了几艘外国商船,看到停泊在码头的隋朝战船,商人们惊讶地说:"这样的战船,就是十艘海盗船加在一起也不是对手!"

为了保持这支军队的战斗力,杨坚规定每年都要举行大规模的军事演习。在长安城外的广场上,成千上万的士兵列队演练,金鼓齐鸣,旌旗招展,连突厥派来的使者看了都连连称赞:"中原的军队,真是天下无敌!"

正是这样一支强大的军队,让周边的国家都不敢轻举妄动。就连一向骁勇善战的突厥,在见识了隋军的实力后,也主动派使者来求和,还送来了大批的贡品。

超越时代的基建狂魔

说起隋朝的基建工程,那可真是让后世叹为观止!最令人惊叹的,莫过于大运河的修建了。这可不是一条普通的河道,而是一项贯通南北、连接东西的超级工程。

大业元年,隋炀帝下了一道震惊朝野的诏书:"通济渠不够用了,要再开一条新河!"当时的工部尚书宇文恺一听就倒吸一口凉气,这可是要动用几十万人的大工程啊!

有趣的是,为了确保工程质量,隋炀帝还专门设立了一个"河道监工司"。负责这个机构的虞世基可是个实干家,他发明了一种特殊的水平测量工具,用铜管灌满水,靠水面高低来确定地势。这个方法比传统的墨线打底还要精准十倍!

工程开始后,每天都有新鲜事发生。有一次,在涿郡段施工时,工人们挖出了一块巨大的石头,足有三丈多高。众人都说搬不动,一个叫李春的工匠站了出来,他设计了一种"滚木装置",用十几根圆木做滚轴,愣是把这块巨石给移走了。

大运河修到扬州段时,遇到了一个大难题:这里地势低洼,一到雨季就积水。聪明的工匠们想出了办法,在河道两岸修建了一种特殊的堤坝,上窄下宽,不仅能防止河水泛滥,还能抵御风浪的冲击。

说到东都洛阳的建设,那更是气派非凡。光是皇城的规模,就比长安城还要大三分之一!城内的布局也别出心裁,街道整齐划一,全都是按照"棋盘格"pattern设计的。

最让人称奇的是洛阳城的排水系统。工匠们在地下修建了纵横交错的暗渠,下雨时雨水会自动流入渠道,再通过城外的大渠排出去。有一次大雨,外国使者看到街道上一点积水都没有,惊讶地说:"这简直是天方夜谭!"

边疆的长城建设也是一项浩大工程。隋朝不仅修复了秦汉时期的旧长城,还在重要关隘处增建了新的城墙。最特别的是,他们在长城上安装了一种叫"烽火台"的信号装置,白天用烟,晚上用火,消息传递比以前快了好几倍。

在榆林段的长城上,工匠们还发明了一种新型的城砖。这种砖是用特殊的黄土和草拌制而成,经过反复研究改良,比普通的砖要结实三倍!据说现在这段长城保存得最为完好,就是用的这种特制砖。

为了保护这些基建工程,隋朝还专门设立了"工程司",负责日常维护和修缮。每年春秋两季都要进行一次大检查,发现问题立即修补。有一次在检查运河堤坝时,监工发现一处细小的裂缝,立即组织人手抢修,这才避免了一场险情。

繁荣之下的致命伤

谁能想到,隋朝这样一个强盛的帝国,竟然会在最鼎盛时期轰然倒塌?要说这其中的缘由,还得从大业三年的一场朝会说起。

那一天,度支使杨达向隋炀帝报告:"陛下,国库空了一半!"这话一出,满朝哗然。要知道,就在两年前,国库还是满满当当的。这两年到底发生了什么?原来,光是修建东都洛阳,就花掉了十年的赋税收入!

更要命的是,这还不是最大的支出。大运河工程正在如火如荼地进行,每天要养活数十万工人。一位叫王义方的官员算了一笔账:光是工人的口粮,一天就要消耗三千石大米!

百姓们的日子也一天不如一天。大业四年,扬州一个叫李子通的农民家里,种了十亩地,交完赋税后,连种子都不够下一季播种的。他的遭遇不是个例,整个江南地区的农民都叫苦连天。

有意思的是,就在这个时候,民间开始流传一个说法:"天上的北斗星暗淡了!"这话里的意思,大家都心知肚明。果然没过多久,民间的反抗力量就像雨后春笋一样冒了出来。

大业七年,山东的张金称率先举起了反旗。他用了一个特别的办法笼络人心:凡是加入他的,立刻就能分到粮食。这一招太管用了,不到十天,跟随他的人就超过了三千!

朝廷的应对更是火上浇油。当时的左仆射裴蕴建议:"要派军队剿灭叛乱!"结果好些府兵不但不去打仗,反而投靠了起义军。为什么?原来这些府兵们早就因为频繁出征,无法耕种自己的田地而怨声载道了。

朝廷内部的情况也不乐观。以前那些能干的官员,不是被排挤了,就是被贬谪了。取而代之的是一群只会阿谀奉承的人。虞世基就是个典型,他每次上朝都要说:"陛下真是千古未有的圣主啊!"

更糟糕的是,这些新任命的官员开始疯狂敛财。在江南,有个叫王仁寿的官员,硬是在一年之内建了三座豪宅。而他的俸禄,按理说连一座小院子都买不起!

到了大业九年,事态发展到了不可收拾的地步。各地的起义军已经发展到了数十万人。而此时的隋炀帝,正在江都享乐,甚至还在计划着修建新的行宫!就在这一年,发生了一件震惊朝野的事:江都守将宇文化及,带着卫队包围了行宫。这个曾经不可一世的帝国,就这样迎来了它的终点。

就在隋朝灭亡前的最后几年,国库里还堆着成山的财物,军队的数量依然庞大网络股票配资,可是这一切,都抵挡不住即将到来的灭亡。

- 上一篇:优质的配资平台 Q4净利润同比减少71.75% 洛克希德马丁盘前跌超4%

- 下一篇:没有了